POr Kevin Carson

Na Slate, Will Oremus levanta a questão: “E se a inovação tecnológica, afinal, for uma destruidora de empregos?” (“Os Novos Luditas”, 6 de agosto). Em vez de ser “a cura para a estagnação econômica”, ele escreve, a automação “pode destruir mais empregos do que criar”:

O software do futuro diagnosticará suas doenças, escreverá suas notícias e até dirigirá seu carro. Quando até mesmo os “trabalhadores do conhecimento” altamente qualificados correm o risco de serem substituídos por máquinas, que empregos humanos restarão? Política, talvez — e, claro, empreendedorismo e gestão. Em outras palavras, os ricos ficarão mais ricos, e o resto de nós ficará para trás.

É um cenário comum e completamente equivocado. Embora Oremus recorra à previsão de Keynes sobre o desemprego tecnológico, a ironia é que Keynes considerou isso algo positivo. Keynes previu uma economia de crescente abundância e lazer na época de seus netos, na qual a semana média de trabalho era de quinze horas.

Em vez disso, como aponta Nathan Schneider (“Quem Roubou a Jornada de Trabalho de Quatro Horas?”, Vice, 5 de agosto), a política do governo americano desde a época de Roosevelt tem sido promover o “pleno emprego” com uma semana padrão de 40 horas. Ambos os principais partidos, em sua retórica pública, defendem “empregos, empregos, empregos!”.

Essa fixação em criar mais trabalho é o que Bastiat, no século XIX, chamou de “Sisifismo” (em homenagem ao sortudo homem no Inferno que estava empregado em tempo integral rolando uma pedra gigante morro acima por toda a eternidade). Vemos as mesmas premissas ideológicas, como argumenta Mike Masnick no mesmo artigo de onde obtive a referência a Bastiat (“Novo Relatório Desafia Todo o Mito de que ‘Indústrias Intensivas em Propriedade Intelectual Estão se Dobrando Bem Devido à Propriedade Intelectual Forte'”, Techdirt, 8 de agosto), demonstradas em argumentos de que uma lei forte de “propriedade intelectual” é necessária para criar “empregos” e garantir renda para os criadores.

A ideia é que ou impomos ineficiências artificiais às tecnologias de abundância para aumentar a quantidade de trabalho (“empregos!”) necessária para produzir um determinado padrão de vida, ou limitamos essas tecnologias para tornar sua produção artificialmente cara, de modo que todos tenham que trabalhar mais horas para pagá-las, de modo que o preço aumentado possa ser usado para pagar os salários de todas aquelas pessoas que trabalham em esteiras rolantes e rodas de rato. Faz sentido?

De qualquer forma, isso equivale a limitar a eficiência das novas tecnologias, obrigando todos a trabalhar mais e com mais afinco do que o necessário para atender às suas necessidades. Essa abordagem é tanto schumpeteriana quanto hamiltoniana. Schumpeter via a grande corporação como “progressista” mesmo quando o grande porte não era tecnicamente necessário para uma produção eficiente, pois, com seu poder de monopólio, ela podia arcar com o alto custo de P&D e repassar o custo aos consumidores por meio de margem de lucro sobre o custo mais o lucro e preços administrados (basicamente como um monopólio regulamentado ou um contratante do Pentágono). O liberalismo de meados do século XX, essencialmente uma ideologia gerencialista que enaltecia grandes organizações hierárquicas e burocráticas, estendeu essa abordagem: a corporação gigante podia pagar altos salários e manter um estado de bem-estar social baseado no empregador, e ainda assim obter um lucro garantido, devido ao seu poder de monopólio.

O hamiltonismo moderno busca evitar a implosão de preços devido a melhorias tecnológicas radicais na eficiência e, em vez disso, garantir demandas infladas por capital e trabalho — impondo ineficiência artificial quando necessário — para que os retornos sobre capital de risco e emprego em tempo integral permaneçam estáveis.

O exemplo mais flagrante é o argumento de Jaron Lanier de que todo conteúdo produzido na web deve estar sob forte proteção de direitos autorais, para que todos possam ser pagos por tudo. Mas por que parar por aí? Por que não monetizar toda a economia e forçá-la a entrar no nexo monetário? Transformar cada coisa que alguém faz em um “trabalho”, de modo que os membros de uma família recebam salários por cortar a grama, lavar a louça ou aspirar a sala de estar. Poderíamos aumentar a semana de trabalho nominal para 100 horas e a renda per capita para US$ 100.000. Dessa forma, ninguém conseguiria obter nada fora do nexo monetário. Eles teriam que ter uma fonte de renda paga para conseguir o dinheiro para pagar por qualquer coisa que consumissem — até mesmo uma cerveja da geladeira.

Ironicamente, essa foi a estratégia que as potências coloniais europeias usaram na África e no resto do Terceiro Mundo para forçar as populações nativas a ingressar no mercado de trabalho assalariado e tornar impossível a subsistência confortável sem emprego assalariado. Impuseram um imposto per capita que só podia ser pago em dinheiro, o que significava que as pessoas que antes se alimentavam, vestiam e se abrigavam na economia consuetudinária eram forçadas a trabalhar por salários (trabalhando para capatazes coloniais europeus que haviam se apropriado de suas terras, é claro) para pagar o imposto.

É completamente estúpido. O objetivo da economia não são “empregos”, mas sim o consumo. O objetivo do esforço humano em si é o consumo. Quanto menos esforço for necessário para produzir uma unidade de consumo, melhor. Quando um agricultor autônomo de subsistência descobre uma maneira de produzir o alimento que consome com metade das horas de trabalho de antes, ele não lamenta ter “menos trabalho”. Isso porque ele internaliza todos os benefícios de sua produtividade aumentada. E quando as pessoas são livres para internalizar todos os custos e todos os benefícios do aumento da produtividade, de modo que as melhorias na eficiência sejam traduzidas diretamente em preços mais baixos ou jornadas de trabalho mais curtas, elas têm um incentivo para serem mais produtivas e trabalharem menos.

O problema surge não do aumento da eficiência, mas da estrutura mais ampla de relações de poder na qual o aumento da eficiência ocorre. Quando títulos de terra artificiais, monopólios, cartéis e “propriedade intelectual” são usados por corporações para restringir o aumento da produtividade como fonte de renda, em vez de permitir que sejam socializados pela livre concorrência e difusão da técnica, deixamos de internalizar os frutos do avanço tecnológico na forma de preços mais baixos e lazer. Temos desemprego tecnológico.

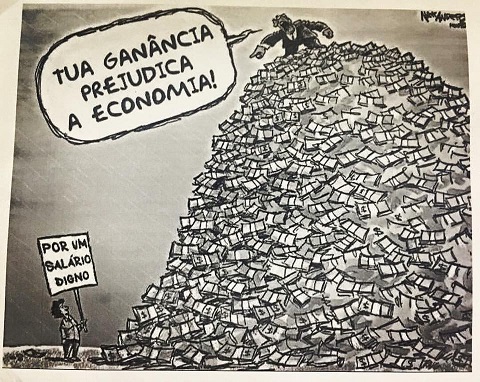

Mas o desemprego tecnológico e o enriquecimento dos ricos são sintomas, não do progresso em si, mas da estrutura capitalista de direitos de propriedade e privilégios artificiais impostos pelo Estado, dentro da qual ele ocorre. As classes econômicas dominantes agem por meio de seu Estado para intervir na economia, erguer pedágios e impedir a livre concorrência no mercado, de modo que temos que trabalhar mais e por mais tempo do que o necessário para alimentá-las, além de nós mesmos. Portanto, não vamos nos livrar da tecnologia. Vamos nos livrar dos capitalistas e de seu Estado, que nos roubam todos os seus frutos.

Título: O problema é o capitalismo, e não o desemprego tecnológico

Autor: Kevin Carson

Tópicos: automação , capitalismo , eficiência , tecnologia , desemprego

Data: 13 de agosto de 2014

Fonte: Recuperado em 2 de fevereiro de 2024 de c4ss.org/content/30264 .